Y la primera vez que escuché hablar del Alzheimer…

Pasé mi infancia en Capão Redondo (zona sur de São Paulo), compartiendo la casa y la rutina con mi abuelo, quien tenía más libros que ropa o zapatos. Vivía con nosotros, pero en realidad habitaba un mundo solo suyo, pasando la mayor parte de sus días aislado en un cuarto que olía a periódico (y que era solo un destello de lo que alguna vez fue su biblioteca).

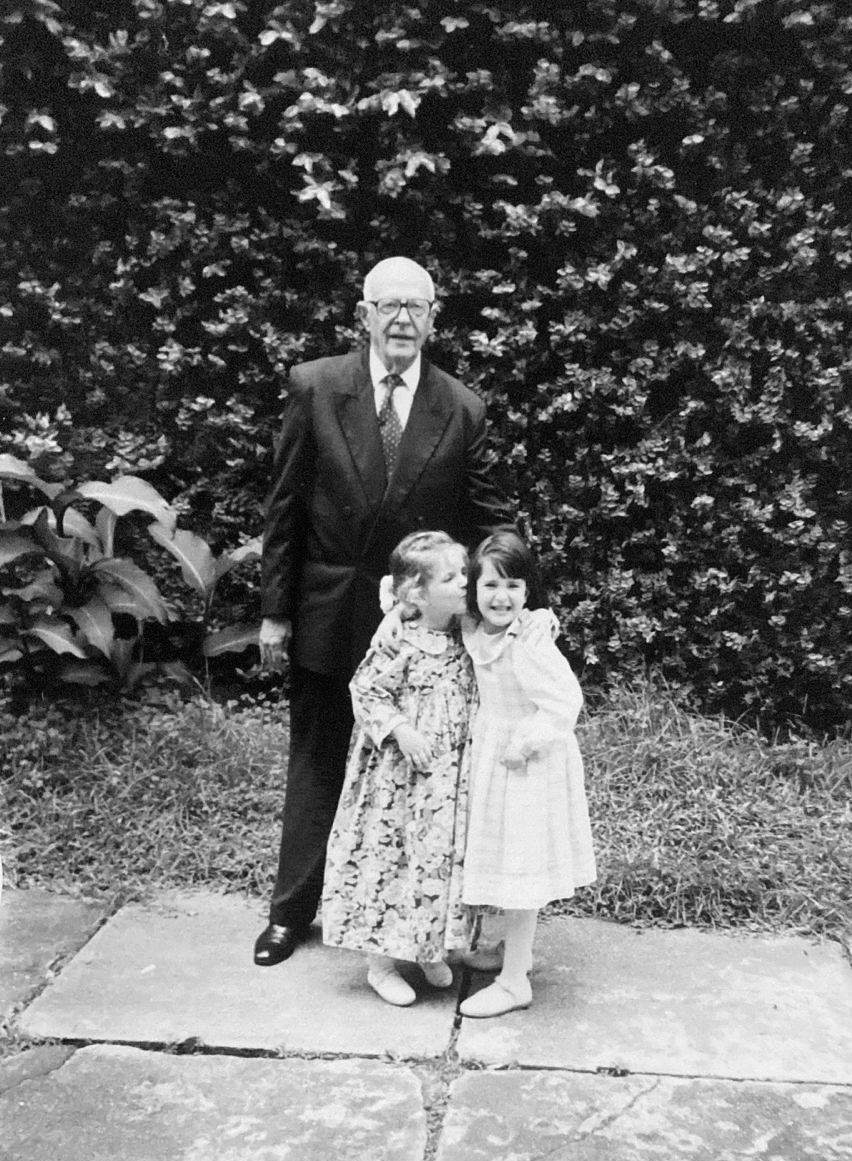

Mira la fotito: yo soy la que está recibiendo un besito de mi prima, y mi abuelo está de pie al fondo del patio…

Al salir al patio de casa, una escalera de unos diez escalones daba acceso a dos cuartos sobre el garaje. A un lado, un escritorio lleno de cajas apiladas frente a una computadora beige anticuada, sustituto de una máquina de escribir (ya retirada, pero aún en la misma mesa).

Del otro lado, la biblioteca.

Repleta, bien segmentada, multilingüe y desactualizada. Gris por tanto polvo, como las estanterías que sostenían una cantidad inimaginable de libros pertenecientes a una sola persona.

Recuerdo vagamente a mi tío diciendo que podía tener Alzheimer cuando confundió a mi hermano con su sobrino. Pero no recuerdo que nos pareciera extraño encontrar bombones vencidos en los bolsillos de sus trajes, o escucharlo arrojar el periódico al suelo con furia, maldiciando en voz alta las noticias (aunque fueran de la semana pasada y ya las hubiera leído).

Yo era niña y él era viejo.

Así que esas y otras peripecias que veía que hacía durante nuestra convivencia, debían ser simplemente “cosas de viejito”.

Recuerdo una vez que mis padres recibieron una llamada del Hospital Campo Limpo diciendo que él estaba allí, a unos 4 km de nuestra casa, porque lo habían encontrado perdido en los alrededores, sin saber decir cómo volver. Fue entonces cuando empezamos a vigilarlo y a esconder las llaves de la puerta.

Fui creciendo. Comencé a estudiar medicina.

Y fue entonces cuando necesitó ir a una clínica para ancianos, porque ya gritaba y usaba pañales. Para entonces, el diagnóstico de Alzheimer parecía obvio, pero yo (que aún no sabía nada) insistía en no estar de acuerdo.

Después de todo, un cerebro como el suyo no podía recibir un diagnóstico así, que borrara su pasado brillante. Aunque ya no se pareciera a aquel famoso profesor de biología del IAE que dibujaba una célula con las dos manos, ni al médico más conocido del vecindario que había atendido el parto de la mitad de las abuelitas del barrio.

Yo quería guardar para siempre el orgullo que sentía cuando, de niña, salía a la calle y me reconocían como “la nieta del doctor Gideon”.

Al verlo consumirse años después de aquella manera, yo decía que simplemente estaba viviendo el destino de la senilidad, “esa enfermedad inevitable de los viejitos”. Porque prefería creer que solo estaba caminando naturalmente hacia el final de la vida, antes que aceptar un diagnóstico tan cruel a mis ojos.

Lo evidente de hoy era inaceptable para mí, hace poco más de diez años, cuando no sabía nada sobre la enfermedad de Alzheimer.

Y el deseo de conservar en recuerdos vivos la mente de mi abuelo en todo su esplendor no contempló los factores de riesgo tan claros —sordera precoz, depresión y aislamiento, insomnio resistente, sedentarismo— que lo acompañaron durante años. Y aunque su enorme reserva cognitiva (resultado de su altísimo nivel educativo) podría haber contrarrestado todos ellos, no fue así.

Hoy me invade la nostalgia por aquel viejito gruñón que canturreaba fuerte por la casa, hacía rabietas en los almuerzos familiares, y reunía a los niños a su alrededor para contar sus inusuales historias —una y otra vez, hasta que ya nos las sabíamos de memoria— sobre los bebés que había traído al mundo.

Tal vez nunca más escuche a alguien llamarme “la nieta del doctor Gideon” con ese orgullo que me hacía crecer por dentro. Pero siempre me sentiré honrada al recordar la historia del hijo de un vendedor de libros (mi bisabuelo), que soñaba con ser médico pero, por orden de mi bisabuela, estudió teología y se hizo pastor. Aun así, no abandonó su sueño y llegó a estudiar durante horas “con los pies en el hielo durante las madrugadas” hasta que logró entrar en la universidad pública de Bahía. Luego regresó a São Paulo como un médico dispuesto a ayudar a incontables familias y a enseñar a alumnos de todas las edades de manera inolvidable.

Se casó con una mujer hermosa, tuvo cuatro hijos, pero sufrió dos grandes pérdidas (una de sus hijas y su esposa). Viudo y solitario —”desde siempre”, para mí— buscó en el trabajo y en sus infinitas lecturas una distracción para el dolor de la ausencia…

Si hay algo que recordar la trayectoria del abuelo me enseña, es que hay memorias que, incluso frente al olvido, nunca dejan de ser sagradas.

Y qué bueno que hoy, como nieta y neuróloga, puedo honrar su memoria cuidando de otras historias que también merecen ser siempre recordadas.

PD: Tal vez tú también tengas un abuelo, una abuela, un padre o una madre que ha empezado a “olvidar”. Si esta historia te tocó, ¡compárteme la tuya, que me encantará conocerla! Y quédate por aquí, que cada semana escribo.

¡Un beso y hasta la próxima semana!

Dra. Priscila Januario

🧠 Sou neurologista e falo de memória

• Alzheimer e Envelhecimento Cerebral – UNIFESP![]() /priscilajanuario.neuro

/priscilajanuario.neuro